トトオです。

今回の「好きなんなんなん」は、エマーソン・レイク・アンド・パーマー(以下、ELP)の『ブラック・ムーン』です。

前回の記事はこちら。

今回の記事のポイントはこちらです。

ポイント

最強トリオ、奇跡の再会

結論

先に結論です。

では、レビュー行きましょう。

ELPとそのキャリア

史上最強のトリオは?

以前、ポリスの記事を書いた時に、「史上最強のトリオはポリス」だとほぼ断言しました。

しかし、正確には、「最強のトリオの一つがポリス」という感じでしたね。

今回の記事を書くにあたって、そういえばELPを忘れてたな、とちょっと後悔しました。

(これを言い出すと、他にも色々出てきそうですが・・・)

ELPの最高傑作は?

私がELPを聴き始めたきっかけは、ハードロック名盤カタログで紹介されていたからです。

ギターレストリオですが、『恐怖の頭脳改革』はハードロック的に聴ける名盤なので、色々なガイドブックで見かけました。

いやー、これはよく聴きました。

ELPの最高傑作は、色々な意見があると思いますが、曲単位だと『タルカス』で、アルバムだとやはり『頭脳改革』でしょうか。

いわゆるELPの名盤は、全部70年代の作品です。

彼らは80年代以降グループとしての活動を停止しますが、90年代に奇跡的に復活して、二作のオリジナルアルバムを発表します。

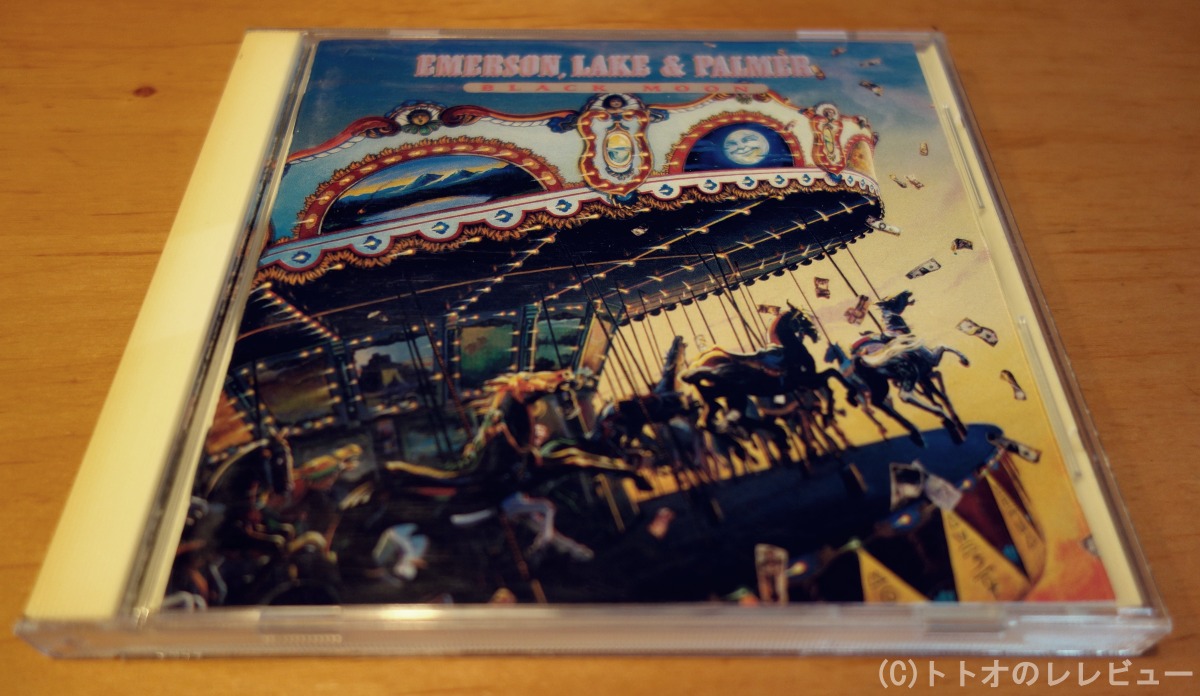

今回紹介する『ブラック・ムーン』は、そのうちの一作目です。

EL&P『Black Moon』(1992)

モダンプログレのメタル化

本作のタイトルトラックは『Black Moon』です。

この曲で顕著なように、本作は「ELP meets Metal」とでも言うような、当時の流行を反映させたプログレメタル的な作風です。

ちなみに、プログレバンドがモダン化するとメタル度が高まるという傾向は、他にも見受けられます。

本作における最大のポイントは、リズム隊によるグルーヴです。

スロー且つヘヴィで、過去のELPとは一線を画す音質です。特にスネアが強烈です。

好き嫌い分かれるところかと思いますが、本作でしか味わえないサウンドという意味では、存在価値はあります。

円熟味を増すパフォーマンス

本作発表当時、三人はすでに40代です。

名実ともにプログレ界の頂点だった70年当時から、20年ほど経過しています。

ビデオを見れば、はっきりと加齢が感じられます(特にグレッグ)。

本作には二十代の時の、彼らの尖ったプレイはありません。

しかし、歳を重ねたことで、それぞれのパフォーマンスに円熟味が増しています。

特筆すべきはグレッグのボーカルで、(体型は変わっても)衰え知らずの素晴らしい歌声は、本作最大の見どころと言えます。

浅草橋ヤング洋品店と中華鍋

本作のハイライトは、中盤の『Changing States』です。

変拍子のインパクトが強いインスト曲ですが、メインの鍵盤のメロディが抜群に格好良く、エネルギッシュな演奏も相まって、聴くと元気の出る一曲です。

私はこの曲を聴くと、ある人を思い出します。

そう(?)、金萬福です。

90年代に「浅草橋ヤング洋品店」というバラエティ番組がありました。

その中に、中華料理人が対決する人気コーナーがあり、この楽曲が使われていました。

そして、そこで最も異彩を放っていたのが、金萬福でした。

私はこの楽曲を聴くたび、カタコトの日本語を話しながら、中華鍋を振り回し暴れまくる金萬福を思い出して、なぜか切ない気持ちになります。

今も元気そうで良かったです。江頭グランブルーとかありましたね~。

(ELPの記事であることを忘れそうです)

手堅いが、総じて「地味」

本作は、前半から中盤にかけて、いくつかハイライトとなる楽曲が配置されています。

しかし、過去のELPの作品にはあった「コレ」といった目玉的な楽曲がありません。

こういう、「コレ」という感じの曲です。

そして、本作は後半にかけて、さらに楽曲が地味になっていきます。

落ち着いた作風で、丁寧に作られているので、腰を据えて聴くと、しみじみ良い(ピアノソロの『Close to Home』なんか名曲)のですが、過去のエキセントリックなELPの楽曲とのギャップは正直大きいです。

本作発表当時の評価は芳しくなく、次作の『In the Hot Seat』は本作よりさらに地味な作風となっていて、汚名挽回には至らなかったようです。

トトオのオススメ名曲ランキング

オススメ

ランキング

1位『Black Moon』

2位『Changing States』

3位『Close to Home』

終わりに

すでに、カール・パーマー以外の二人、キース・エマーソンとグレッグ・レイクは亡くなってしまいました。

改めてELPのキャリアを振り返ると、決して順風満帆ではなかったようです。

そんな彼らが、晩年にオリジナルアルバムを発表したという奇跡を、ファンだけが楽しむのはあまりにももったいないです。

コメント